中国原始手工纺织技术发展史

在原始社会时期,我国先祖为了适应气候的变化,已懂得就地取材。利用自然资源制作简单的纺织品。搓绳可以说是一个历史久远的历史技艺,至今人类依然还保留着原始手工搓绳技术。搓绳子是纺纱的前奏,初由整根植物茎条制成,后来发现了劈搓技术,也是将植物茎皮劈细(即松解)为缕,再用许多缕搓合(即集合)在一起,利用扭转(加拈)以后各缕之间的摩擦力接成很长的绳索。为了加大绳索的强力,后来我国先祖还学会用几股拈合。

山西大同许家窑10万年前文化遗址出土了1000多个石球。投石索是用绳索做成网兜,在狩猎时可以投掷石球打击野兽。可以推断,那时人们已经学会使用绳索了。浙江河姆渡公元前4900年遗址出土的绳子,就是两股合成的。其中纤维束经过分劈,单股加有S向拈回,合股则加有Z向拈回,直径达1厘米。

纺轮的出现在人类对纺纱的发展历史有着非常重要的意义

纺轮由塼盘和塼杆组成,陶制纺轮中的圆孔是插转杆用的,当人手用力使纺盘转动时,塼自身的重力使一堆乱麻似的纤维牵伸拉细,塼盘旋转时产生的力使拉细的纤维拈而成麻花状。在纺塼不断旋转中,纤维牵伸和加拈的力也就不断沿着与塼盘垂直的方向(即塼杆的方向)向上传递,纤维不断被牵伸加拈,当塼盘停止转动时,将加拈过的纱缠绕在塼杆上即完成“纺纱”过程。小小的纺轮虽然十分简单,但原始人完成了至今为止现代纺纱工艺仍然沿用着的五大运动:喂给、牵伸、加捻、卷取、成形。现代纺纱机虽然已经多种多样的传动机构和电脑控制,但是不管是喷气、气流还是环锭纺纱,万变不离其宗,纺纱原理还是相同的,基本的五大运动一个都不能少。

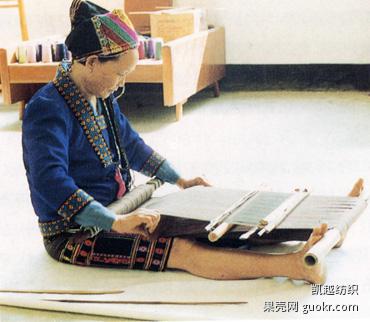

腰机现代织布机的始祖

在古代,世界各地均有织机的发明,但唯独中国的织机是完善和的。凯越纺织认为这也是中国在漫长岁月中始终保持着丝绸大国地位的重要因素之一。

腰机是席地而坐的“踞织机”,又叫腰机。云南晋宁石寨山遗址出土的距今2000多年的纺织贮贝器盖上铸造了一组女奴隶在奴隶主的监视下席地而织的形象。这种足蹬式腰机没有机架,卷布轴的一端系于腰间,双足蹬住另一端的经轴并张紧织物,用分经棍将经纱按奇偶数分成两层,用提综杆提起经纱形成梭口,以骨针引纬,打纬刀打纬。腰机织造重要的成就就是采用了提综杆、分经棍和打纬刀。在我国现在依然还保留着古老的腰机技艺如图(3)

原始腰机的主要工具有:前后两根横木,相当于现代织机上的卷布轴和经轴。它们之间没有固定距离的支架,而是以人来代替支架,用腰带缚在织造者的腰上,一个杼子、一根较粗的分经棍与一根较细的综杆。织造时,织工席地而坐,依靠两脚的位置及腰脊来控制经丝的张力。通过分经棍把经丝分成上下两层,形成一个自然的梭口,再用竹制的综杆从上层经丝上面用线垂直穿过上层经纱,把下层经纱一根根牵吊起来,这样用手将棍提起便可使上下层位置对调,形成新的织口,众多上下层经纱均牵系于一综,“综合”一词便由此。当纬纱穿过织口后,还要用木制砍刀(即打纬刀)打纬。

浙江余姚河姆渡遗址(距今约7000年)发现有苘麻的双股线,在出土的牙雕盅上刻划着4条蚕纹,同时出土了纺车和纺机零件。

江苏吴县草鞋山遗址(距今约6000年)出土了编织的双股经线的罗(两经绞、圈绕起菱纹)地葛布,经线密度为10根/厘米,纬线密度地部为13~14根/厘米,纹部为26~28根/厘米,是早的葛纤维纺织品。

河南郑州青台遗址(距今约5500年)发现了粘附在红陶片上的苎麻和大麻布纹、粘在头盖骨上的丝帛残片,以及10余枚红陶纺轮,这是早的丝织品实物。

浙江吴兴钱山漾遗址(距今5000年左右)出土了精制的丝织品残片,丝帛的经纬密度各为48根/厘米,丝的拈向为Z拈;丝带宽5毫米,用16根粗细丝线交编而成;丝绳的投影宽度约为3毫米,用3根丝束合股加拈而成,拈向为S拈,拈度为35个/10厘米。这表明当时的缫丝、合股、加拈等丝织技术已有一定的水平。同时出土的多块苎麻布残片,经密24~31根/厘米,纬密16~20根/厘米,比草鞋山葛布的麻纺织技术更进一步。

新疆罗布泊遗址出土的古尸身上裹着粗毛织品,新疆哈密五堡遗址(距今3200年)出土了精美的毛织品,组织有平纹和斜纹两种,且用色线织成彩色条纹的罽,说明毛纺织技术已有进一步发展。福建崇安武夷山船棺(距今3200年)内出土了青灰色棉(联核木棉)布,经纬密度各为14根/厘米,经纬纱的拈向均为S拈。同时还出土了丝麻织品。上述的以麻、丝、毛、棉的天然纤维为原料的纺织品实物,凯越纺织认为中国新石器时代纺织工艺技术已相当进步。

更多关于纺织检测技术发展历史可以了解:http://www.qinsun-lab.cn/Support/case/

2017-09-13 09:56